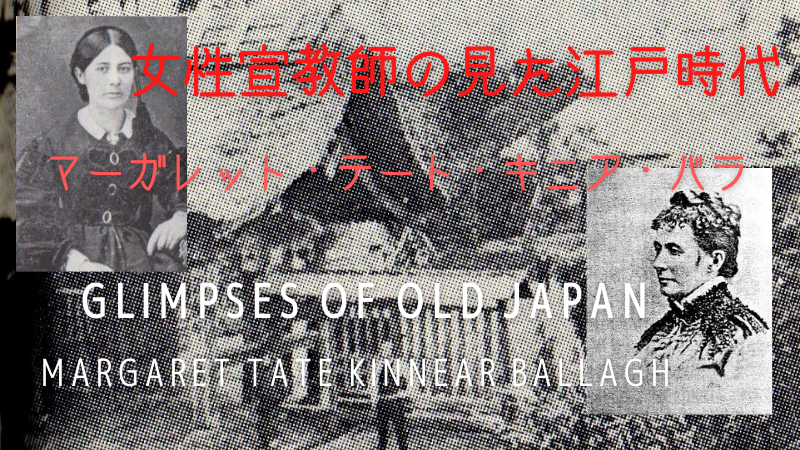

幕末にプロテスタントの宣教師の妻として20歳で来日した米国人女性。自らも宣教師として活動し、動乱の日本を20歳とは思えない冷静な視点で手紙を母国の家族に送り続け、後年それらを一冊の本にした米国人女性、マーガレット・バラをフォーカスします。

日本へ出発する直前の1861年5月に二十歳で結婚

マーガレットは1840年にバージニア州で誕生します。子供の頃に両親を亡くし伯母に育てられますが、祖父の遺した財産があり裕福だったとのことです。このことはしっかりとした教育を受けることができたということでしょう。そして夫となるジェームス・バラと日本へ出発する直前の1861年5月に結婚します。マーガレットが20歳の時でした。

61年5月というと、米国唯一の内戦、南北戦争の火ぶたが切られたのがまさに61年4月。バージニア州と言えば、南軍の首都。夫となるジャームスは北軍側のニュージャージーの神学校に60年秋までいたから、マーガレットも同じ場所にいたのかな?

大変な時に二つの大きな決断をしたのね。心配だったでしょうね。ということは、厚い宗教心と夫となるジェームスの存在が大きかったのかしらね。

南北戦争は1865年で続くのだけど、そのせいで日本での影響力は英国と比べて低くなってしまったわ。

夫のジェームス・ハミルトン・バラ

マーガレットより8歳年上の夫のジェームス(米国オランダ改革派教会宣教師)は神学校時代に、日本へ伝導へ向かうという同じ教会のブラウン牧師の講演に共感して、日本行きを決め、日本へ向かう直前にマーガレットと結婚。

1858年に日米修好通商条約が締結されて、まずカトリックの宣教師たちが入国して、翌年には米国のプロテスタントが来日しているわ。米国長老派教会の医療伝道宣教師のヘボン牧師、ローマ字で有名よね。そして後にアーネスト・サトウに日本語を教えるブラウン牧師やフルベッキ牧師などが続いて来日したの。最初の頃は横浜の成仏寺を拠点としていたわ。

👆のアイキャッチ画像の背景が成仏寺だね!

幕末に一時帰国

マーガレットも夫とともに1863年に横浜の居留地へ移るまで先の成仏時で暮らしています。この頃の日本は、尊王派、攘夷派そして幕府とが対立している状態。外国人である宣教師たちは危険にさらされていてほぼ幽閉状態でした。62年と64年に娘が誕生し、66年に妊娠中に体調を崩して2人の娘と一時帰国。帰国後に長男誕生。68年に夫が帰国し70年に家族全員で日本へ戻ります。

仙太郎という使用人と一緒に帰国しているよ。仙太郎は安芸国(現広島)出身、乗っていた船が難破して米国船に救助されて、後日なんとペリーの艦隊に乗って帰国を果たしたんだけど、幕府からの処罰を恐れて再渡米。宣教師の使用人として再度帰国して、マーガレット達の使用人として居留地にいた日本人。常に「心配(たぶんセンペって発音)」って言っていたからSam Pachって米国では呼ばれていたよ。

古き日本の瞥見(べっけん) Glimpses of old Japan

マーガレットは68年に日本へ戻り、その後は生涯、横浜に留まります。1908年に病気に伏していたマーガレットは、母国の友人などに出した手紙をまとめた書簡を見つけ、友人に強く勧められてそれらをまとめて出版します。来日した頃の61年から一時帰国した65年までの記録ですが、そのほとんどは61年から第一子誕生までの62年のものです。自著が母国の若者たちに海外ミッションについて少しでも関心を示してくれればという思いがあったようです。それが「Glimpses of old Japan」です。

「チラ見!昔の日本」って感じだね。1908年から数えて40年前の「昔の日本」ってことだよね。

来日したばかりの20歳から数年間の記録なのですが、自由でハツラツとした今までに類のない幕末の記録となっているところが特徴です。日本語の勉強は最初は簡単だと思っていたら、ひらがなの次にカタカナそして漢字まで出てきて気が遠くなったとか。でも「横浜」は「横に長い浜」の意味だったり表意文字である漢字を覚えるのは面白い。そして日本の少女は見慣れてくると、目がキラキラしていて可愛らしいのに、結婚して眉を剃りお歯黒にしてしまうのは、ゾっとする。けれども日本の婦人には母国同様に自由があると言った普段の生活記録。そして英国の幕府に対する横暴さや日本の政治についてなど20歳とは思えない聡明な見解。更には宣教師の妻として仏教を嫌悪したり攻撃するよりは、大仏や人々の祈りの美しさを素直に評価したり、マーガレットの聡明さが引き立つ著書になっています。

生麦事件(1862年)については、幕府から(その日は)乗馬は慎むことと通達が来ていたのに乗馬をし、しかも行列に道を譲るどころかその中に飛び込んでしまった、、、と批判的に書いたりもしているよ。

イギリスの医師ウイリアム・ウィリスが大活躍した事件だね。

来日前に滞在した中国のイメージがとても悪かったようなのよね。女性の地位や貧富の差、そして街の衛生具合などなど、、、を対比して日本は別世界に思えたようね。

まとめ

明治維新以降のマーガレットの記録はほとんど残っていません。しかし著書では娘が誕生してからの記録が少ないことからも、育児や家事に忙しく良妻賢母の典型であったことがうかがい知れます。宣教師である夫ジェームスの日本での精力的な布教活動を妻として支えたのでしょう。著書出版の翌年、1909年に69歳で亡くなります。横浜外国人墓地に埋葬されました。8歳年上の夫ジェームスは1919年まで日本に滞在し翌20年にマーガレットの故郷でもあるヴァージニア州で亡くなりました。

晩年のマーガレットはどんどん西欧化して行く日本のことを、どんな風にチラ見していたのかな?

そうねぇ、すっかり日本に溶け込んで「チラ見」ではなく「凝視」してさらに鋭く日本を分析していたかもだわね。

コメント