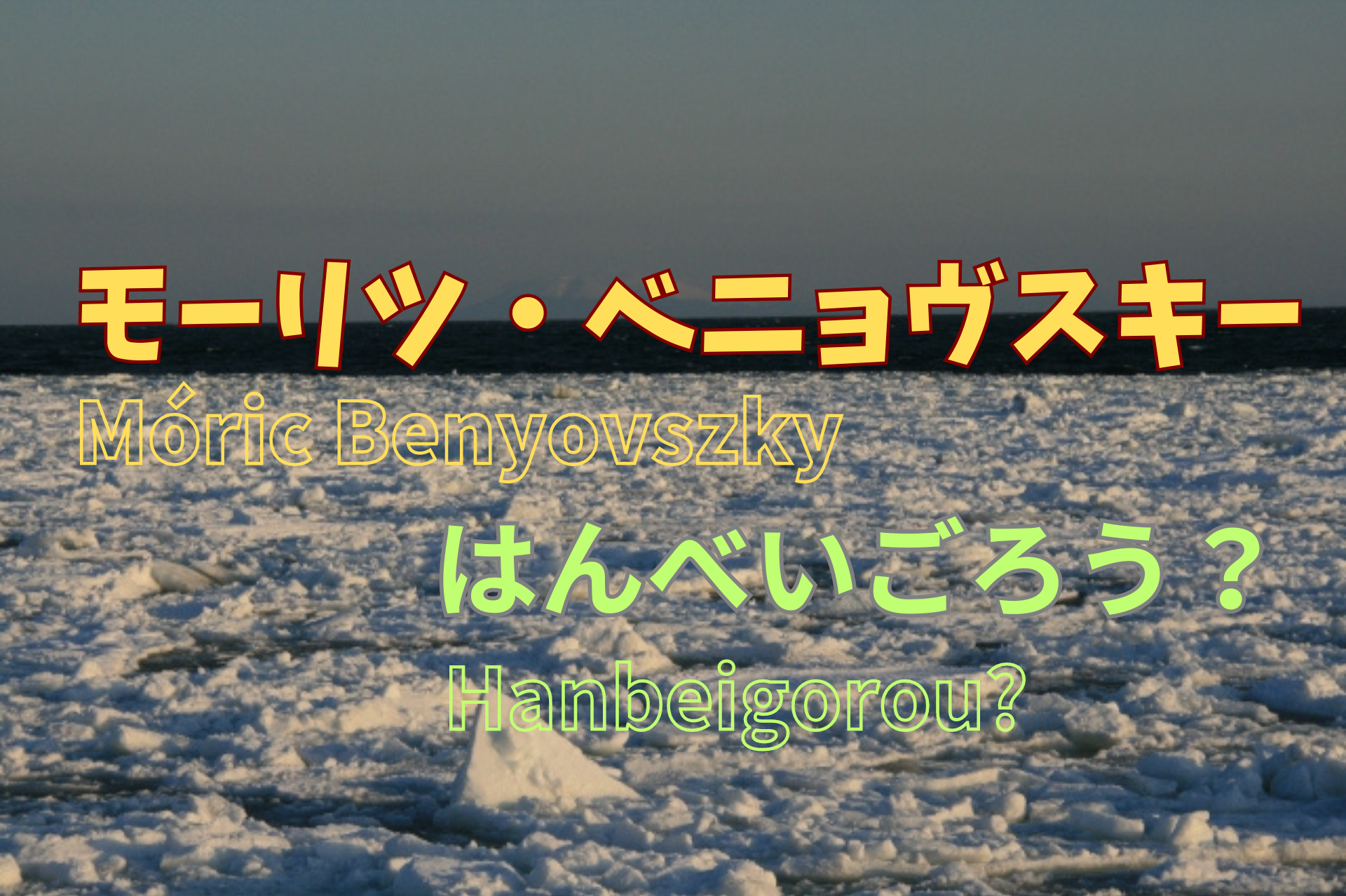

モーリツ・ベニョヴスキー(Móric Benyovszky 1746年-1786年) 日本に初めて訪れた東欧人(ハンガリー王国)、探検家, 軍人。大ホラ吹き。日本では当時ハンベンゴロウと呼ばれる。彼の死後に冒険記が出版され、当時の西欧で大ベストセラーとなる。ハンガリーでは今世紀に入って映画化される。1786年マダガスカルで没(39歳)

モーリツ・ベニョヴスキー(Móric Benyovszky 1746年-1786年)

1746年当時はハンガリー王国で現在のスロバキア、トルナヴァ県のヴェルボ出身。バール連盟に参加し ロシアの捕虜となりシベリアからさらにカムチャッカ半島へ流刑。1771年カムチャッカで反乱を起こし船を奪い千島の新知島(しむしる)に数日間滞在後に、徳島藩日和佐に来航するも上陸は許可されず高知藩の佐喜浜に向かうもまたもや上陸できず。その後長崎を目指すも奄美大島に上陸し、『手紙事件』の発端となる長崎オランダ出島商館長宛てに書簡を送り台湾からマカオへ向かう。

ヴェニョヴスキー誕生の前年の1745年(延享2年)徳川家重が9代将軍となり徳川吉宗が大御所となる。この年に伊能忠敬が生まれています。

バール連盟(1768年~72年) ロシア帝国に保護されたポーランド王に抵抗するためにポーランドの貴族が結成した連盟。ベニョヴスキーはこれに参加し捕虜となった。

択捉島(えとろふ)の北の得撫島(うるっぷ)の北にある新知島は、1715年に松前藩により松前藩であると幕府へ報告しているのでベニョヴスキーは日本へ上陸した。1875年に樺太千島交換条約により日本領となる。第二次大戦後の平和条約で日本は新知島の領有を放棄したが、旧ソ連は平和条約に参加しておらず、現在も帰属未確定。

「手紙事件」ハンベンゴロウ事件

ベニョスキーの書簡は神聖ローマ帝国陸軍中佐名義(ウソです)でドイツ語で書かれていたため幕府はオランダ商館長ダニエル・アーメアウルトに翻訳を依頼。その内容はロシア帝国が日本の北方領土侵攻を計画しているという内容(ウソ)が含まれていた。幕府は書簡の存在を秘匿したものの、工藤平助・林子平らがロシア関連書籍を刊行して世に警鐘を鳴らすきっかけとなった。

『赤蝦夷風説考』仙台藩の藩医工藤平助著(1781年)は、工藤がオランダ商館関係者よりベニョヴスキーの書簡の話を聞き、ロシア(赤蝦夷)について記した書。また工藤は仙台藩士の林子平にも影響を与え、林も『海国兵談』を記した。海国兵談は発禁となったが安政3年(1856年)再発行された。

書簡を翻訳した際に、モーリツ・ベニョフスキーをオランダ語訳でファン・ベンゴロ としたため、日本では『ハンベンゴロウ』となってしまいました。書簡の届いた1771年は10代将軍徳川家治の治世でした。前年にトーマ・スクックがオーストラリアに西欧人として初めて到達しています。

稀代の大ホラ吹き

長崎出島の上陸は叶わず、マカオ経由でフランスへ。そこでルイ15世に謁見し、マダガスカル島でのフランス植民地建設のための資金と兵を得てマダガスカルへ。その際、日本で将軍に謁見し(ウソ)、書状もある(ウソ)ので通商活動をと説くがこれは信用されず。またマダガスカル経営は上手くゆかず。今度は英国からの支援を取り付け再度マダガスカルに渡るも、フランス軍からの攻撃を受け戦死(1786年)。

ベニョヴスキーはフランスで自身の伝記出版を目論んでいたが叶わず、死後の1790年英国でベニョヴスキー航海記として出版される。内容は自身の出自が貴族であったりと誇大妄想的な脚色が多く、逆にそれが英国人に受けて大当たりし、その後もヨーロッパ各国で出版され大人気となりました。

15世紀半ばから始まった大航海時代、18世紀に入ってもなお新世界は未知の世界。豪州で発見されたアヒルのようなクチバシを持った卵を産む哺乳類カモノハシを紹介(1798年)しても誰も信用してくれなかった時代。虚言もそれらしく説明すれば真実と捉えられたのでしょう。

残念ながら当時の日本では、彼の本は出版されませんでしたが、ハンベンゴロウの手紙は異国への備えとして幕末の海防政策へつながることとなったのでした。嘘から出たまこと、いや瓢箪から駒でしょうか。

コメント